はじめに

高血圧は「サイレントキラー」と呼ばれています。これは自覚症状がないまま静かに進行し、心血管疾患、脳卒中、腎不全などの致命的な合併症を引き起こす可能性があるためです。血圧が140/90mmHg以上の状態が長期間続くと、血管内皮細胞へのダメージが蓄積され、動脈の弾力性が失われて動脈硬化が進行します(JSH2019, AHA 2022)。

私たちの血管は常に血液の圧力に耐えていますが、高血圧状態では血管壁への過剰な負担が続き、やがて全身の臓器に様々な障害をもたらします。本記事では、高血圧を放置することで生じる具体的なリスクと、それを予防・軽減するための科学的根拠に基づいた対策について詳しく解説します。

目次

- 高血圧が引き起こす主な合併症

- 心血管疾患

- 脳血管疾患

- 腎不全(慢性腎臓病:CKD)

- 眼の障害(高血圧性網膜症)

- 認知症との関係

- 高血圧を放置すると寿命が縮まる

- 血圧レベルと平均余命の関係

- 夜間血圧の重要性

- 血圧変動性の影響

- 高血圧による合併症を防ぐ方法

- 生活習慣の改善

- 適切な薬物治療

- まとめ

- 高血圧管理の重要ポイント

- 次回予告:本態性高血圧と二次性高血圧の違い

1. 高血圧が引き起こす主な合併症

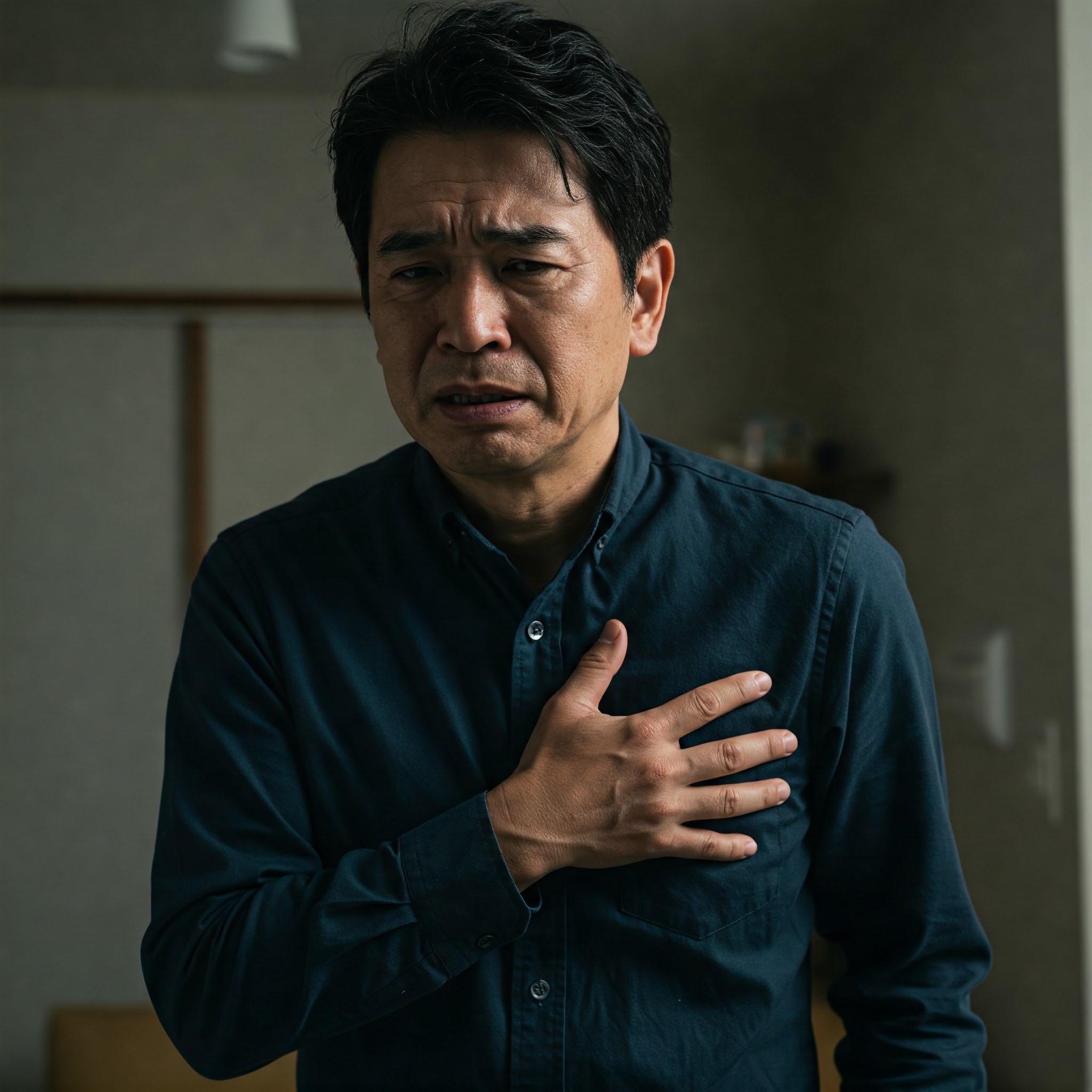

(1) 心血管疾患

高血圧は心臓に持続的な負担をかけ、心筋梗塞や心不全を引き起こす最大の危険因子です。心臓は常に全身に血液を送り出すポンプの役割を果たしていますが、高血圧状態では抵抗の高い血管に対して血液を押し出すため、より大きな力が必要となります。

| 疾患 | 高血圧との関係 |

|---|---|

| 狭心症・心筋梗塞 | 動脈硬化が進行し、冠動脈が狭窄・閉塞することで心筋への血流が不足 |

| 心肥大(左室肥大) | 高血圧による心筋の過剰な負担で心臓の筋肉が厚くなり、ポンプ効率が低下 |

| 心不全 | 心臓のポンプ機能が低下し、息切れ・動悸・浮腫などの症状が出現 |

| 心房細動 | 高血圧による心房への負担増加で不整脈のリスクが上昇、脳塞栓症の原因にも |

✔ ポイント

- 血圧が10mmHg上昇するごとに心血管疾患リスクは約1.5倍に増加(Framingham Heart Study)

- 左室肥大があると突然死のリスクが約4倍に上昇

- 24時間持続する血圧管理(特に夜間血圧)が心血管イベント予防に重要

(2) 脳血管疾患

高血圧は脳卒中の最大のリスク因子です。脳の血管は特に高血圧の影響を受けやすく、血管壁の脆弱化や動脈硬化を引き起こします。

| 疾患 | 高血圧との関係 |

|---|---|

| 脳出血 | 血管壁が破綻し、脳内で出血が発生、意識障害や麻痺などの重篤な症状を引き起こす |

| 脳梗塞 | 血栓や塞栓により血流が途絶え、脳組織が壊死し後遺症が残りやすい |

| 一過性脳虚血発作(TIA) | 短時間の脳の血流障害で一時的な神経症状が出現、将来の脳卒中リスクが大幅に増加 |

| 脳小血管病 | 脳の微小血管障害により認知機能低下や歩行障害などをきたす |

✔ ポイント

- 血圧を120/80mmHg未満に管理すると脳卒中リスクは約40%減少(SPRINT試験, 2015)

- 夜間血圧が高い人(夜間非降圧型)は脳卒中リスクが2倍以上

- 急激な血圧変動も脳卒中の引き金になるため、血圧の安定性も重要

(3) 腎不全(慢性腎臓病:CKD)

高血圧は腎臓の細小血管、特に糸球体を傷つけ、腎機能を徐々に低下させます。また、腎機能低下はさらなる血圧上昇を招く悪循環を形成します。

| 腎機能障害 | 高血圧との関係 |

|---|---|

| 糸球体硬化症 | 腎臓の濾過装置である糸球体の血管がダメージを受け、機能が低下 |

| 尿蛋白(アルブミン尿) | 腎臓のフィルター機能が低下し、本来漏れないはずのタンパク質が尿中に排出 |

| 推算糸球体濾過量(eGFR)低下 | 腎臓の濾過機能の指標が低下し、老廃物や水分の排泄能力が減少 |

| 末期腎不全(透析導入) | 腎機能が著しく低下し、人工透析や腎移植が必要になる状態 |

✔ ポイント

- 慢性腎臓病(CKD)の進行を防ぐには130/80mmHg未満の血圧管理が必要(KDIGO 2021)

- 腎保護作用のあるARB(アンジオテンシンII受容体拮抗薬)やACE阻害薬が有効

- 塩分摂取制限は腎保護と降圧の両面で重要(1日6g未満が理想)

(4) 眼の障害(高血圧性網膜症)

血圧が高いと眼の毛細血管が障害を受け、視力障害を引き起こします。眼底検査は高血圧による全身の血管障害を直接観察できる貴重な検査です。

| 眼の合併症 | 高血圧との関係 |

|---|---|

| 高血圧性網膜症 | 眼底の血管狭窄、出血、白斑などが生じ、視力低下をきたす |

| 黄斑浮腫 | 網膜中心部の浮腫により視野の中心がぼやけ、読書や細かい作業が困難になる |

| 視神経障害 | 視神経への血流障害により視野欠損や視力低下、最悪の場合は失明に至る |

| 網膜静脈閉塞症 | 網膜静脈の血流阻害により視力低下や視野欠損が生じる |

✔ ポイント

- 眼底検査で高血圧の影響を早期に発見可能で、全身の細小血管障害の程度を反映

- 視力低下のリスクを減らすには血圧130/80mmHg未満の管理が理想的

- 定期的な眼科検診で高血圧性網膜症の早期発見・治療が可能

(5) 認知症との関係

高血圧は脳の微小血管に影響を与え、認知症リスクを高めることが複数の疫学研究で明らかになっています。特に中年期の高血圧は将来の認知症リスクを有意に増加させます。

| 認知症 | 高血圧との関係 |

|---|---|

| アルツハイマー病 | 脳の血流低下がアミロイドβ蓄積を促進し、神経細胞変性を加速 |

| 血管性認知症 | 小さな脳梗塞(ラクナ梗塞)の蓄積により認知機能が段階的に低下 |

| 混合型認知症 | アルツハイマー病と血管性認知症の両方の病理が併存 |

| 脳白質病変 | 脳の深部白質における微小循環障害で、認知機能低下や歩行障害の原因に |

✔ ポイント

- 中年期(40〜65歳)の高血圧は晩年の認知症リスクを約1.5倍に増加(Rotterdam Study)

- 血圧を適切に管理すると、認知機能の低下速度を遅らせることが可能(SPRINT MIND試験)

- 特に収縮期血圧(上の血圧)の管理が認知症予防に重要

2. 高血圧を放置すると寿命が縮まる

高血圧を放置した場合、平均寿命が5〜10年短縮することが複数の大規模疫学研究で示されています。血圧値と死亡リスクは明確な相関関係があり、特に若年・中年期の高血圧管理が将来の健康寿命を大きく左右します。

| 血圧レベル | 平均余命短縮(50歳時点) |

|---|---|

| 正常血圧(120/80mmHg未満) | 標準 |

| 高値血圧(130–139 / 80–89mmHg) | -2年 |

| Ⅰ度高血圧(140–159 / 90–99mmHg) | -4年 |

| Ⅱ度高血圧(160–179 / 100–109mmHg) | -7年 |

| Ⅲ度高血圧(180/110mmHg以上) | -10年以上 |

✔ ポイント

- 高血圧の早期発見・早期治療により、寿命を延ばすことが可能

- 特に夜間血圧の管理が健康寿命と強く相関(夜間は本来10〜20%低下するのが正常)

- 血圧変動性の大きさも独立した予後不良因子(安定した血圧コントロールが重要)

3. 高血圧による合併症を防ぐ方法

✔ 血圧を正常範囲に保つことが、あらゆる合併症の予防に直結します。

(1) 生活習慣の改善

生活習慣の修正は高血圧治療の基本であり、軽症から中等症の高血圧であれば、これだけで十分な降圧効果が得られることもあります。複数の生活習慣改善を組み合わせることで、降圧効果は相加的に高まります。

| 生活習慣 | 予想される血圧低下量 (mmHg) | 具体的な実践方法 |

|---|---|---|

| 減塩(6g/日以下) | -5~8 | 加工食品を控える、出汁の旨味を活用、醤油・味噌を減らす |

| 有酸素運動(週150分以上) | -5~8 | ウォーキング、水泳、サイクリングなど自分に合った運動を継続 |

| 体重減少(5kg減) | -4~5 | 無理なダイエットでなく、食事の質改善と適度な運動で徐々に |

| 節酒(1日アルコール20g以下) | -3~4 | 日本酒1合、ビール中瓶1本、ワイン1/3本程度まで |

| 禁煙 | -3~4 | 禁煙補助薬や専門外来の利用も検討 |

| DASH食(野菜・果物・低脂肪乳製品) | -8~14 | 野菜・果物を増やし、飽和脂肪を減らす食事パターン |

| ストレス管理 | -2~3 | 十分な睡眠、リラクゼーション法の習得、趣味の時間確保 |

(2) 適切な薬物治療

生活習慣の改善だけでは目標血圧に到達しない場合や、高リスク患者では、降圧薬の早期導入が推奨されます。個々の患者の状態に合わせた薬剤選択が重要です。

| 合併症・状態 | 推奨薬剤 | 選択理由 |

|---|---|---|

| 糖尿病 | ACE阻害薬 / ARB | 腎保護作用があり、インスリン感受性を改善 |

| 慢性腎臓病(CKD) | ACE阻害薬 / ARB | 糸球体内圧を下げ、尿蛋白を減少させる |

| 心不全 | β遮断薬 + ACE阻害薬 | 心負荷軽減と心筋リモデリング抑制効果 |

| 脳卒中既往 | ARB + Ca拮抗薬/利尿薬 | 脳血流を保ちながら再発予防効果が高い |

| 冠動脈疾患 | β遮断薬 + ACE阻害薬 | 心筋酸素需要を減らし、心臓保護効果がある |

| 高齢者 | Ca拮抗薬/少量利尿薬 | 副作用が少なく、忍容性が高い |

✔ ポイント

- 降圧目標は原則130/80mmHg未満(高齢者や特定の合併症では個別設定)

- 副作用の少ない少量の薬剤を組み合わせる「少量配合療法」が有効

- 服薬アドヒアランス向上のため、1日1回の服用で済む薬剤や配合剤の活用も検討

- 家庭血圧測定による自己管理と定期的な医師の診察の両方が重要

まとめ

✔ 高血圧を放置すると、心疾患・脳卒中・腎不全などの合併症リスクが大幅に増加します

✔ 血圧が10mmHg上昇するごとに心血管疾患リスクは約1.5倍に増加します

✔ 寿命を延ばすには130/80mmHg未満の血圧管理が推奨されています

✔ 生活習慣の包括的な改善と適切な薬物治療の組み合わせで、合併症を効果的に予防できます

✔ 定期的な健診と家庭血圧測定による継続的なモニタリングが重要です

高血圧は長期間にわたる管理が必要な疾患ですが、適切な治療と生活習慣の改善により、合併症リスクを大幅に低減できます。今日から始められる小さな変化が、未来の健康を大きく左右します。ぜひご自身の血圧値を知り、必要に応じて医療専門家に相談してください。

参考文献

- 日本高血圧学会(JSH2019ガイドライン): https://www.jpnsh.jp/guideline.html

- American Heart Association (AHA): https://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure

- SPRINT研究(2015): https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1511939

- Framingham Heart Study: https://www.framinghamheartstudy.org/

- KDIGO高血圧ガイドライン(2021): https://kdigo.org/guidelines/blood-pressure-in-ckd/

- DASH食に関する情報: https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/dash-eating-plan

- SPRINT MIND試験(高血圧管理と認知機能): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30688979/

- 国立循環器病研究センター 高血圧情報: https://www.ncvc.go.jp/hospital/pub/knowledge/disease/hypertension/

監修

鎌形博展 株式会社EN 代表取締役兼CEO、医療法人社団季邦会 理事長

専門科目 救急・地域医療

所属・資格

- 日本救急医学会

- 日本災害医学会所属

- 社会医学系専門医

- 日本医師会認定健康スポーツ医

- 国際緊急援助隊・日本災害医学会コーディネーションサポートチーム

- ICLSプロバイダー(救命救急対応)

- ABLSプロバイダー(熱傷初期対応)

- Emergo Train System シニアインストラクター(災害医療訓練企画・運営)

- FCCSプロバイダー(集中治療対応)

- MCLSプロバイダー(多数傷病者対応)

研究実績

- 災害医療救護訓練の科学的解析に基づく都市減災コミュニティの創造に関する研究開発 佐々木 亮,武田 宗和,内田 康太郎,上杉 泰隆,鎌形 博展,川島 理恵,黒嶋 智美,江川 香奈,依田 育士,太田 祥一 救急医学 = The Japanese journal of acute medicine 41 (1), 107-112, 2017-01

- 基礎自治体による互助を活用した災害時要援護者対策 : Edutainment・Medutainmentで創る地域コミュニティの力 鎌形博展, 中村洋 慶應義塾大学大学院経営管理研究科 修士論文 2016

メディア出演

- フジテレビ 『イット』『めざまし8』

- 共同通信

- メディカルジャパン など多数

SNSメディア

- Youtube Dr.鎌形の正しい医療ナビ https://www.youtube.com/@Dr.kamagata

- X(twitter) https://x.com/Hiro_MD_MBA

関連リンク

- 株式会社EN https://www.med-pro.jp/en/

- 医療法人社団季邦会 https://wellness.or.jp/kihokai/